Historische Sammlungen

Die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (UB) bewahrt zahlreiche wertvolle Sammlungen auf: Handschriften und Inkunabeln aus Kloster- und Fürstenbibliotheken, Bibliotheken der Gelehrten des 18. bis 20. Jahrhunderts, Briefsammlungen, Einblattdrucke, Nachlässe, Papyri und Münzen vom Altertum bis zur Neuzeit. In den Graphiksammlungen in der UB finden sich Meisterwerke des 14. bis 18. Jahrhunderts, aber auch Werke von Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts.

Bis 2013 betreute die UB die Sondersammelgebiete Bildungsforschung und Philosophie.

Für die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) betreut die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (UB) die graphischen Sammlungen.

Sie umfasst 1.987 Handzeichnungen aus der Zeit vom Mittelalter bis zum Barock. Die Sammlung gilt als einziges unversehrt erhaltenes Zeugnis der großen Nürnberger Kunstsammlertradition: Was zunächst in Nürnberger Künstlerwerkstätten im 14. und 15. Jahrhundert aus arbeitstechnischer Notwendigkeit aufbewahrt wurde − Musterblätter, Skizzen, Kompositionsentwürfe, Sicherheitskopien oder auch selbständige Arbeiten in Farbe − fand recht bald das Interesse kunstsinniger Kaufleute. Die Handzeichnungen werden seit 2009 neu katalogisiert und sind bereits digitalisiert.

Sowohl bei den mehr als 1.000 Holzschnitten als auch den 4.000 Kupferstichen und Radierungen sind fast alle großen Meister der Frühen Neuzeit vertreten. Allein von Albrecht Dürer besitzt die Universitätsbibliothek zahlreiche Blätter zur „Apokalypse“ sowie der „Kleinen“ und der „Großen Passion“, 75 Kupfer- beziehungsweise Stahlstiche und Radierungen, nicht gerechnet die Stiche aus dem Dürerkreis und die Kopien nach seinen Werken. Hinzu kommt die große Anzahl der von Dürer beeinflussten Nürnberger Kleinmeister wie Hans Sebald, Barthel Beham, Virgil Solis, Georg Pencz und Erhard Schön. Besonders hervorzuheben sind der berühmte „Totentanz“ von Hans Holbein dem Jüngeren sowie Blätter von Albrecht Altdorfer, Jost Amman, Matthäus Merian und ein großes Konvolut von Werken von Lucas Cranach dem Älteren und dem Jüngeren und ihrer Werkstatt. Ein Katalog der markgräflichen Druckgraphiken erschien 1975/1980, inzwischen sind alle Werke im Online-Katalog erfasst und wurden mit Mitteln des Portals bavarikon digitalisiert.

Mehrere 100 Kupferstiche und Radierungen waren höchstwahrscheinlich Teil der Markgräflichen Hausbibliothek der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth, die Markgraf Friedrich von Bayreuth 1743 seiner neugegründeten Landesuniversität zum Geschenk machte. Die Provenienz ist im Projekt „Katalogisierung und Digitalisierung der Druckgraphiken in der Graphischen Sammlung der FAU“ erfasst worden.

Im Wintersemester 1883/84 studierte Ernst Luthardt (1863-1937) Jura in Erlangen und kam damals wohl auch mit der Graphischen Sammlung in Kontakt. Luthardt war anschließend bis 1917 im Verwaltungsdienst in mehreren kleineren Orten Frankens tätig und zog sich nach seiner frühzeitigen Pensionierung nach Prien am Chiemsee zurück. Seit 1904 widmete er sich dem Sammeln von Zeichnungen und Graphiken. Schon sehr früh beabsichtigte er offensichtlich, seine zukünftige Sammlung später einmal der Universität Erlangen zu überlassen. Im Wissen, dass die Ansbacher Blätter ausschließlich das 14. bis 18. Jahrhundert umfassten, konzentrierte er seine Sammlungstätigkeit vor allem auf das 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts. Seine Sammlung sollte, zusammen mit den Ansbacher Blättern den Kunstsinn der Studenten schulen und ihnen zu Studienzwecken dienen. 1931 machte er seine Sammlung der Universität Erlangen zum Geschenk.

Es handelt sich um insgesamt mehr als 7.000 Blätter, darunter 1.000 Zeichnungen und Aquarelle sowie etwa 5.000 Druckgraphiken aller Kunstgattungen, vom Kupferstich über die Radierung, den Stahlstich, Holz- und Linolschnitt bis hin zum Holzstich und der Lithographie. Obwohl Luthardt seine Sammeltätigkeit auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert konzentrierte, entschloss er sich, circa 1.200 Blätter Druckgraphik alter Meister zu erwerben, die eine willkommene Ergänzung der Ansbacher Bestände darstellten.

Luthardts spezielles Interesse galt der deutschen, vor allem süddeutschen Kunst und hier wieder besonders der Münchner Kunstszene, während er nur in Ausnahmefällen Blätter von Künstlern aus dem nichtdeutschen Sprachraum erwarb.

Die Sammlung bietet einen hervorragenden Überblick über die graphische Kunst des 19. und des ersten Viertels des 20. Jahrhunderts, die bekanntesten Künstler dieser Zeit sind in ihr vertreten und zusammen mit den Blättern aus markgräflichem Besitz deckt sie 600 Jahre Kunstgeschichte ab.

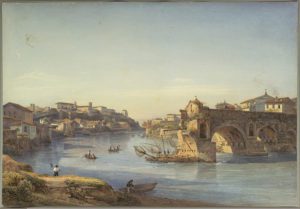

Ruprecht Kamlah, wie Ernst Luthardt alumnus der FAU, schenkte 2020 die über Jahrzehnte zusammengetragene Kunstsammlung von Werken in Rom lebender deutschsprachiger Künstler des ausgehenden 18. und des frühen 19. Jahrhunderts. Diese Künstler, die als Deutsch-Römer bezeichnet werden, erhielten in der Begegnung mit der Antike in Rom wichtige Impulse für ihr künstlerisches Schaffen. Die Sammlung Kamlah enthält aber auch Blätter von Künstlern, die nicht mehr direkt den Deutsch-Römern zuzurechnen sind, sondern nur in ihrer Nachfolge stehen.

Die Sammlung, deren Fokus auf Landschaftsdarstellungen, Abbildungen antiker Ruinen und Genreszenen liegt, enthält 160 Aquarelle und Zeichnungen von so berühmten Künstlern wie Jacob Philipp Hackert, Joseph Koch, Johann Christian Reinhart, Ludwig Richter, Hans Thoma, Karl und Leopold Rottmann, Joseph Rebell, Johann Adam Klein, Franz Ludwig Catel und vielen anderen.

Die Sammlung Kamlah ist aber nicht nur in künstlerischer, sondern auch in archäologischer und kunsthistorischer Hinsicht von großer Bedeutung. Viele der Bauwerke und Orte, die die Künstler des 18. und 19. Jahrhunderts abbildeten, sind nicht mehr im ursprünglichen Zustand erhalten, sondern teilweise zerstört oder restauriert worden.

Die Zuwendung Dr. Kamlahs ergänzt und bereichert die Sammlung Luthardt auf hervorragende Art und Weise. Zwar finden sich auch in der Sammlung Luthardt zahlreiche Blätter dieser Künstler, es handelt sich jedoch fast ausschließlich um Stiche und Lithographien.

Die Erlanger Papyri sind vollständig katalogisiert und digitalisiert in das Papyrus-Portal eingebunden – Link zum Erlanger Papyrus-Katalog. Die Sammlung stammt aus dem Besitz von Professor Dr. Carl Schmidt (1868-1938) und wurde 1934 von der Universitätsbibliothek erworben.

In der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (UB) werden die Bibliothek des ehemaligen Zisterzienserklosters Heilsbronn sowie die erheblich kleinere Bibliothek des Franziskanerklosters St. Jobst bei Bayreuth gehütet. Es handelt dabei um den seltenen Fall zweier noch beinahe vollständig erhaltener Büchersammlungen.

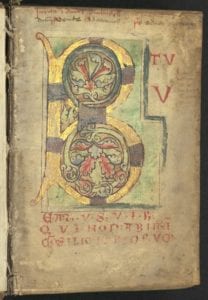

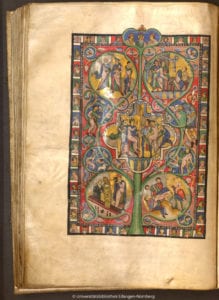

Die Heilsbronner Bibliothek gehörte mit 594 mittelalterlichen Handschriften, 674 Inkunabeln und circa 1.300 Druckwerken des 16. und 17. Jahrhundert nicht zu den kleinen und unbedeutenden Klosterbibliotheken. Was den Bestand an Handschriften betraf, konnte sie sich mit so großen Klöstern wie St. Ulrich und Afra in Augsburg und St. Emmeram in Regensburg messen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Heilsbronn zu einem der bedeutendsten Klöster in Franken und war in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts eines der wichtigsten Zentren zisterziensischer Mystik.

Die Provenienz wird bei der Katalogisierung kontinuierlich erfasst und damit ein virtueller Katalog der Bibliothek erstellt.

Die spirituelle Bedeutung des kleinen und nur kurze Zeit existierenden Klosters St. Jobst lässt sich mit Heilsbronn nicht vergleichen, aber die Bibliothek ermöglicht einen authentischen Einblick in die geistige Welt des Franziskanerordens im beginnenden 16. Jahrhundert. Der Bestand der Bibliothek mit 57 mittelalterlichen Handschriften und 195 Inkunabeln oder Postinkunabeln genügte vollständig den Ansprüchen eines Mendikantenordens. Die Handschriften lassen deutlich den Bezug zur sächsischen Franziskanerprovinz erkennen, viele Bände stammen aber auch aus dem thüringischen, böhmischen, schlesischen und fränkischen Raum und legen Zeugnis ab für die weiträumigen kulturellen Beziehungen des Klosters.

Bei der Katalogisierung der Handschriften und Inkunabeln wird die Provenienz erfasst und im Katalog der UB nachgewiesen.

Die Hausbibliothek der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth und die Schlossbibliothek der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, bilden zusammen einen bedeutenden Teil des wertvollen historischen Bestandes der Universitätsbibliothek. Die markgräflichen Bibliotheken repräsentieren den Status und die Interessen ihrer Besitzer durch herausragende Werke der Buchkunst. Andererseits spiegeln sie auch als die Verwendung als „Amtsbibliothek“ eines Regenten.

Zum Universitätsjubiläum 2018 startete die Universitätsbibliothek das Forschungsprojekt „Virtuelle Rekonstruktion der Markgräflichen Hausbibliothek in Bayreuth„.

Als Markgraf Friedrich im Jahre 1743 die Universität Erlangen gründete, bedeutete das zugleich auch die Gründung der Universitätsbibliothek, denn der Markgraf überließ seiner Alma Mater die Markgräfliche Hausbibliothek in Bayreuth als Grundstock für eine Universitätsbibliothek.

Den Grundstock zur Markgräflichen Haus- beziehungsweise Hofbibliothek legte Markgraf Christian von Brandenburg-Bayreuth. Der älteste vorhandene Katalog datiert aus dem Jahre 1679 und umfasst wohl den Bestand, den Markgraf Christian und vielleicht auch sein früh verstorbener Sohn Erdmann August (1615-1651) angelegt hatten. Weitere Werke, die unter der Bezeichnung „Ex nova Biblioteca“ im gleichen Katalog aufgeführt werden, wurden vermutlich von seinem Nachfolger, seinem Enkel Markgraf Christian Ernst (1644-1712), angeschafft. In den Jahren 1701 und 1706 erwarb Markgraf Christian Ernst weitere Bücher für seine Bibliothek.

Im Jahre 1731 erhielt die Markgräfliche Hausbibliothek einen weiteren Zuwachs durch die Eingliederung der Privatbibliothek des Markgrafen Karl August von Brandenburg-Kulmbach (1663-1731), eines Enkels des Markgrafen Christian. Auch die folgenden Markgrafen vermehrten ihre Hausbibliothek kontinuierlich.

Stand November 2020 kann man von einem Gesamtbestand von circa 3.000 physischen Bänden der Markgräflichen Bibliothek, einer großen Anzahl von Gelegenheitsschriften, Disputationen und Landkarten, 92 Inkunabeln und 104 lateinischen, griechischen und deutschen Handschriften ausgehen. Hinzu kommen noch mehrere hundert Kupferstiche und Radierungen, die ein Teil der heutigen Graphischen Sammlung der FAU sind.

Markgraf Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach erklärte am 21. Dezember 1720 die fürstliche Hausbibliothek zur öffentlichen Landesbibliothek. Nach dem Rückfall der fränkischen Markgraftümer an die preußische Krone im Jahre 1791 wurde anlässlich der Bedrohung Ansbachs durch Napoleon die Ansbacher Landesbibliothek, auch Schlossbibliothek genannt, im Winter 1805/06 von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen der damals noch preußischen Universität Erlangen geschenkt.

Die mehr als 12.000 Bände der Ansbacher Schlossbibliothek brachten der Universitätsbibliothek Erlangen den bis dahin wertvollsten Zuwachs ihrer Geschichte: Aus Ansbach stammen unter anderem eine romanische Riesenbibel, die sogenannte Gumbertusbibel, sowie zwei Evangeliare des 9. und 10. Jahrhunderts. Diese beiden Handschriften, die eine wohl in Fulda, die andere in Würzburg entstanden, sind die ältesten abendländischen Handschriften im Bestand der Universitätsbibliothek. Außerdem kamen noch mehrere der überaus seltenen Lederschnittbände sowie eine der raren Handschriften aus dem Besitz des ungarischen Königs Matthias Corvinus (†1490) nach Erlangen. Teil der Ansbacher Schlossbibliothek war auch eine Sammlung von knapp 2.000 Handzeichnungen und über 4.000 Holzschnitten, Kupferstichen und Radierungen des 14. bis 18. Jahrhunderts.

Die Ansbacher Schlossbibliothek wird virtuell rekonstruiert; mittlerweile konnten ihr bereits mehr als 2.000 Bände zugeordnet werden.

Zu den markgräflichen Bibliotheken gehören auch die Bibliotheken der Markgräfinnen Christiane Charlotte von Brandenburg-Ansbach, Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth, Friederike Louise von Brandenburg-Ansbach und Sophie Caroline von Brandenburg-Bayreuth.

Christiane Charlotte von Württemberg (1694-1729), vermählte Markgräfin von Brandenburg-Ansbach, nimmt unter den fränkischen Markgräfinnen eine Sonderstellung ein. Sie war nicht nur fürstliche Gemahlin und Mutter des Erbprinzen, sondern von 1723 bis zu ihrem frühen Tod im Jahre 1729 auch „Obervormunderin und Landesregentin“ des Markgraftums Ansbach.

Ihre Bibliothek lässt sich mit den Privatbibliotheken der anderen fränkischen Markgräfinnen nicht vergleichen. Die Sammlung umfasste nur 80 Titel in 235 Bänden, die sich heute zum größten Teil in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg und zu einem kleinen Teil in der Staatlichen Bibliothek Ansbach befindet. Die Gründe für eine so kleine Privatbibliothek liegen zum einen sicher in der Tatsache begründet, dass der Fürstin die große Schlossbibliothek zur Verfügung stand und sie deshalb wohl nur eine kleine Handbibliothek in ihren Privatgemächern aufgestellt hatte. Zum anderen wurde sie mit 29 Jahren Regentin des Markgraftums Ansbach und dürfte bei dem Umfang der Regierungsgeschäfte kaum mehr die Muße zum Lesen gefunden haben, über die diejenigen Fürstinnen verfügten, die keine politischen Aufgaben wahrnehmen mussten. Ihr früher Tod mit nur 35 Jahren erlaubte überdies keine langjährige Sammeltätigkeit.

Vergleicht man ihren Bücherbesitz mit den Privatbibliotheken anderer Fürstinnen, so stellt man fest, dass sie nur die wichtigsten Standardwerke zur antiken Geschichte und Literatur besaß. Es finden sich auch kaum Theaterstücke und schöngeistige Literatur in ihrer Bibliothek. Auffällig sind hingegen eine beträchtliche Anzahl an Werken über Architektur, was sich aus der intensiven Bautätigkeit der Fürstin erklären lässt, und das 17bändige Werk über internationale Verträge „Foedera, Conventiones etc.“, das für sie als Regentin wohl von großer Bedeutung war.

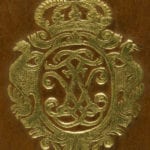

Alle Erlanger und Ansbacher Bände Christiane Charlottes sind in braunes Kalbleder gebunden. Die Schnitte sind vergoldet und ihre Bücher tragen das Supralibros C & C in drei verschiedenen Variationen auf dem Vorderdeckel und auf dem Rücken.

Wilhelmine von Preußen (1709-1758), Markgräfin von Bayreuth, die älteste Schwester König Friedrichs II. von Preußen, legte sich bereits in Berlin eine kleine Büchersammlung zu; in Bayreuth sammelte sie spätestens seit dem Jahre 1737. Anlässlich der Gründung der Landesuniversität in Erlangen vermachte sie ihre private Bibliothek testamentarisch der neuen Hochschule; 1759, ein Jahr nach ihrem Tod, kam die Sammlung nach Erlangen.

Sie umfasst nach dem Erlanger Katalog 4.226 Bände. Den größten Teil machen historische Werke aus, vor allem Quellen, Biographien und Memoiren. Fast vollständig vorhanden sind die griechischen und römischen Klassiker in französischer Übersetzung sowie die schöne Literatur Frankreichs von der Renaissance bis zu Wilhelmines Zeit. Hinzu kommen theologische und philosophische Werke, in erheblich geringerer Anzahl auch naturwissenschaftliche, mathematische und medizinische Literatur. Die Abteilung Geographie umfasst fast ausschließlich Reisebeschreibungen, wobei die gesamte Bibliothek bemerkenswerterweise kein einziges Buch über Franken enthält. Es handelt sich größtenteils um Bücher in französischer Sprache, die übrigen sind in Italienisch geschrieben, während sich in deutscher Sprache nur einige Bibeln sowie ein Werk über fürstliche Architektur finden.

Die meisten Bücher sind in braunes Kalbsleder gebunden und tragen das Supralibros der Fürstin: die Initialen FSW (Friederike Sophie Wilhelmine) unter der preußischen Königskrone. Sie sind zum größeren Teil im Sitzungssaal der Alten Universitätsbibliothek geschlossen aufgestellt, die übrigen Bände ihrer Bibliothek sind in den allgemeinen Bestand eingereiht.

Die meisten Bücher sind in braunes Kalbsleder gebunden und tragen das Supralibros der Fürstin: die Initialen FSW (Friederike Sophie Wilhelmine) unter der preußischen Königskrone. Sie sind zum größeren Teil im Sitzungssaal der Alten Universitätsbibliothek geschlossen aufgestellt, die übrigen Bände ihrer Bibliothek sind in den allgemeinen Bestand eingereiht.

Friederike Louise von Preußen (1714-1784), vermählte Markgräfin von Brandenburg-Ansbach, war eine jüngere Schwester König Friedrichs II. von Preußen und Wilhelmines von Preußen, Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth. Friederike Louises Privatbibliothek wurde nach ihrem Tod von ihrem Witwensitz Unterschwaningen in die Ansbacher Schlossbibliothek verbracht und bei Überführung der Schlossbibliothek in die Universitätsbibliothek Erlangen im Winter 1805/06 zwischen Ansbach und Erlangen aufgeteilt. Der größere Teil ihrer Bibliothek, 151 Titel in 426 Bänden befindet sich in Erlangen, der kleinere Teil, knapp 100 Titel, in der Staatlichen Bibliothek Ansbach.

Ein Viertel ihrer Bücher sind geschichtliche Werke, circa 30 Prozent Anthologien oder sonstige schöngeistige oder unterhaltende Literatur, hinzu kommt noch ein kleiner Teil Theologie und Reiseberichte. Sie besaß eine größere Menge an Erbauungsliteratur, aber keine Werke zur modernen Geschichte, Politik oder Naturwissenschaft. Der größte Teil ihrer Bücher, fast 90 Prozent, ist in französischer Sprache geschrieben, die übrigen zu ungefähr gleichen Teilen in Deutsch und Italienisch.

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle ihre Bände in braunes Kalbleder gebunden und weisen das Supralibros FL unter der preußischen Königskrone auf. Die Bibliothek ist nahezu geschlossen im historischen Lesesaal in der Alten Universitätsbibliothek aufgestellt.

Sophie Caroline von Braunschweig-Wolfenbüttel (1737-1817), die letzte Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth, war eine Tochter von Philippine Charlotte von Preußen, Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel, einer jüngeren Schwester des Preußenkönigs Friedrich II. Sophie Caroline heiratete wieder in die Familie der Hohenzollern ein: 1759 vermählte sie sich Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Bayreuth, dem Witwer ihrer Tante Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth. Bereits vier Jahre später war die junge Fürstin Witwe und verbrachte den Rest ihres Lebens, 53 Jahre, an ihrem Witwensitz in Erlangen, dessen kulturelles Leben sie über Jahrzehnte hinweg mitprägte.

Sophie Caroline von Braunschweig-Wolfenbüttel (1737-1817), die letzte Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth, war eine Tochter von Philippine Charlotte von Preußen, Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel, einer jüngeren Schwester des Preußenkönigs Friedrich II. Sophie Caroline heiratete wieder in die Familie der Hohenzollern ein: 1759 vermählte sie sich Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Bayreuth, dem Witwer ihrer Tante Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth. Bereits vier Jahre später war die junge Fürstin Witwe und verbrachte den Rest ihres Lebens, 53 Jahre, an ihrem Witwensitz in Erlangen, dessen kulturelles Leben sie über Jahrzehnte hinweg mitprägte.

Laut Katalog besaß die Markgräfin insgesamt 616 Werke (insgesamt 1.661 Bände). In ihrer Bibliothek sind die bedeutendsten französischen Autoren nahezu vollständig vertreten, ebenso eine Auswahl der griechischen und römischen Klassiker in französischer oder italienischer Übersetzung. Hinzu kommen Historische Werke, Memoirenliteratur und Reisebeschreibungen in großer Anzahl, Komödien und Tragödien in Französisch, Italienisch und Englisch sowie zahlreiche Romane. Mehrere Wörterbücher (Latein, Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch), einige Atlanten sowie einige wenige medizinische und naturwissenschaftliche Werke gehörten ebenfalls zu ihrer Bibliothek.

Daneben hatte sie zwei Zeitschriften abonniert: das Magazin encyclopedique ou Journal des sciences (1807-1808) und das Journal des dames et des modes (1798-1817). Der größte Teil ihrer Bibliothek enthält Bücher in französischer Sprache, die übrigen sind zu fast gleichen Teilen in Englisch und Italienisch, ein kleiner Teil in Deutsch verfasst.

Sophie Caroline vermehrte ihre Bibliothek bis zu ihrem Tod durch regelmäßige Buchkäufe. Auf ihren Wunsch kam ihre Bibliothek nach ihrem Tod in die Universitätsbibliothek Erlangen. Im Gegensatz zu den Privatbibliotheken der anderen Markgrafen und Markgräfinnen aus Ansbach und Bayreuth weisen die Bücher ihrer Bibliothek kein Supralibros auf. Bis auf geringe Verluste, die laut Katalog auf den Schlossbrand des Jahres 1817 zurückzuführen sind, ist die Bibliothek noch vollständig erhalten. Mehr als die Hälfte ihrer Büchersammlung ist im Sitzungssaal der Alten Universitätsbibliothek Erlangen aufgestellt, die übrigen sind in den Altbestand eingeordnet.

Die Universitätsbibliothek Altdorf war die Bibliothek der Universität Altdorf, der Hochschule der Freien Reichsstadt Nürnberg in Altdorf nahe Nürnberg, auch Altorfina oder Academia Norica genannt. Die Hochschule wurde 1575 als Gymnasium gegründet, 1578 zur Akademie und 1623 zur Volluniversität erhoben. Ihre Blütezeit lag im 17. Jahrhundert und reichte noch bis ins erste Viertel des 18. Jahrhunderts, danach setzte allmählich ihr Niedergang ein. Als mit der Übernahme Nürnbergs im Jahre 1806 auch die Reichsstädtische Universität Altdorf an das Königreich Bayern fiel, wurde die inzwischen völlig bedeutungslose Altdorfina am 24. September 1809 von König Maximilian I. Joseph aufgelöst und 1818 der Universität Erlangen überlassen.

Die Übernahme der Universitätsbibliothek Altdorf bedeutete für Erlangen nahezu eine Verdoppelung des Bestandes. Die Friderico-Alexandrina erhielt an die 47.000 Bücher, Inkunabeln und Handschriften, die im Laufe der Jahrhunderte aus den verschiedensten Bibliotheken nach Altdorf gekommen waren, darunter mehrere Gelehrtenbibliotheken wie die des Apothekers Johann Leonhard Stöberlein, des berühmten Orientalisten Johann Christoph Wagenseil und vor allem die äußerst wertvolle Bibliothek des Nürnberger Stadtarztes und Naturwissenschaftlers Christoph Jacob Trew, der sie 1769 der Altorfina vermacht hatte. Trews Bibliothek, die zu den bedeutendsten naturwissenschaftlichen Gelehrtenbibliotheken des 18. Jahrhunderts zählt, umfasste an die 34.000 Bände zuzüglich 20.000 Gelehrtenbriefe des 14. bis 18. Jahrhunderts, 12.000 Dissertationen und eine bedeutende Sammlung botanischer und zoologischer Zeichnungen.

Die Bücher, Handschriften und Inkunabeln aus Altdorf wurden, mit Ausnahme des naturwissenschaftlichen Teils der Bibliothek Trew, der nach seiner Systematik aufgestellt ist, und der Bibliothek Wagenseil, in den allgemeinen Bestand eingeordnet.

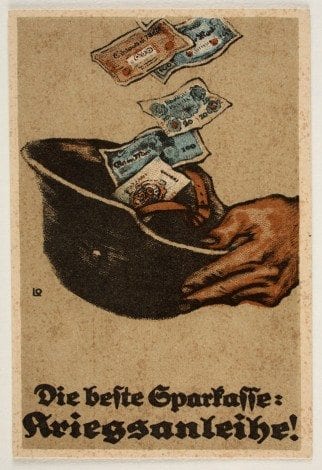

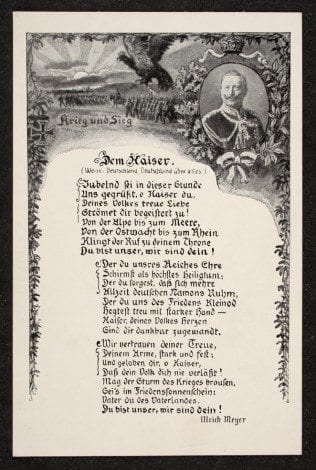

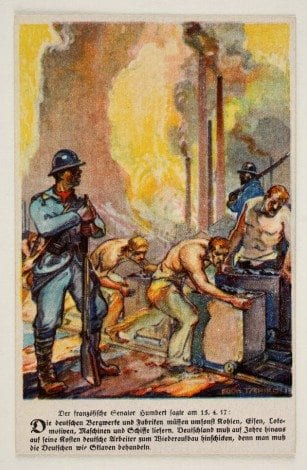

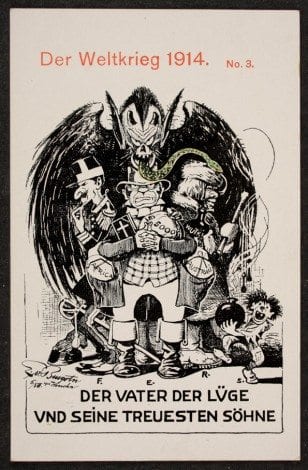

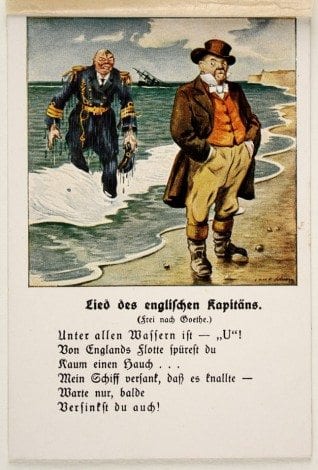

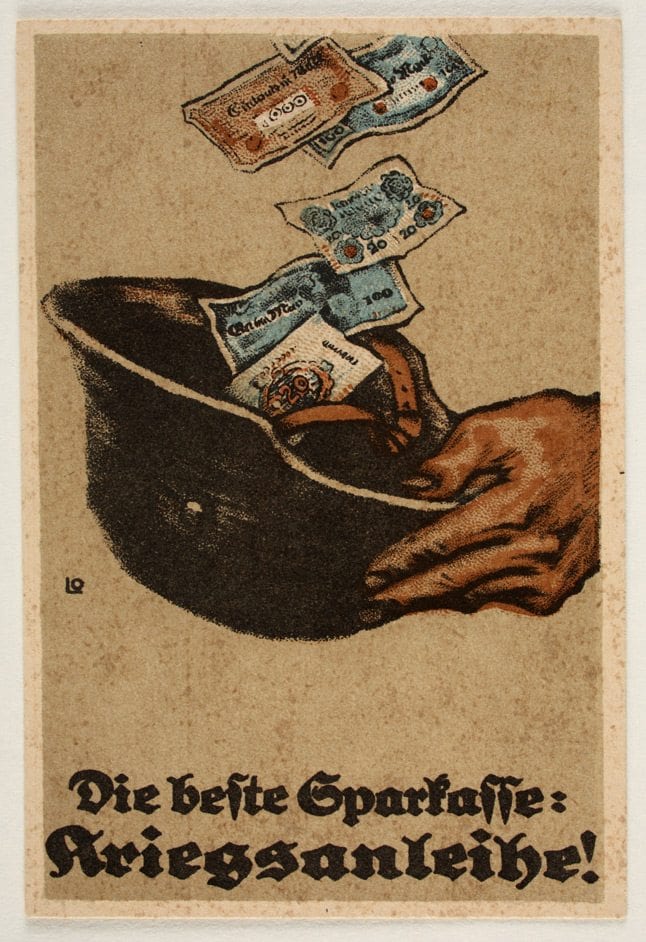

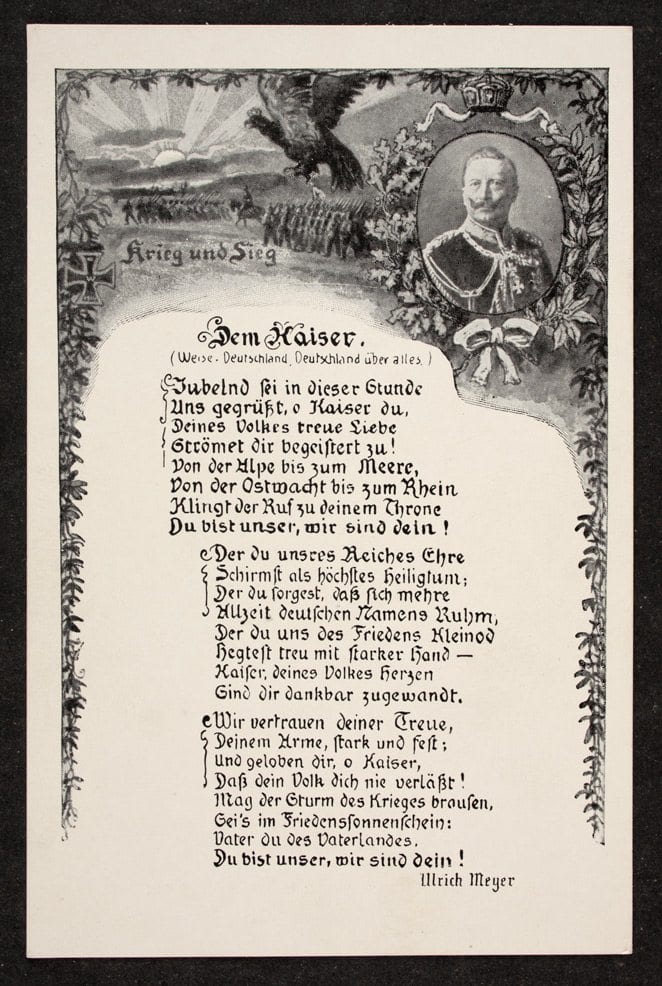

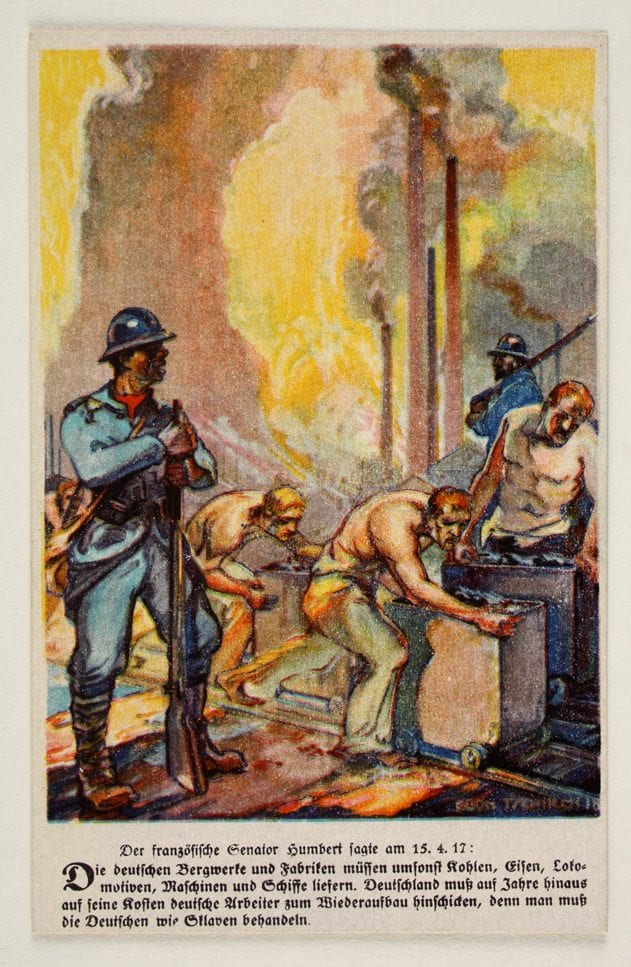

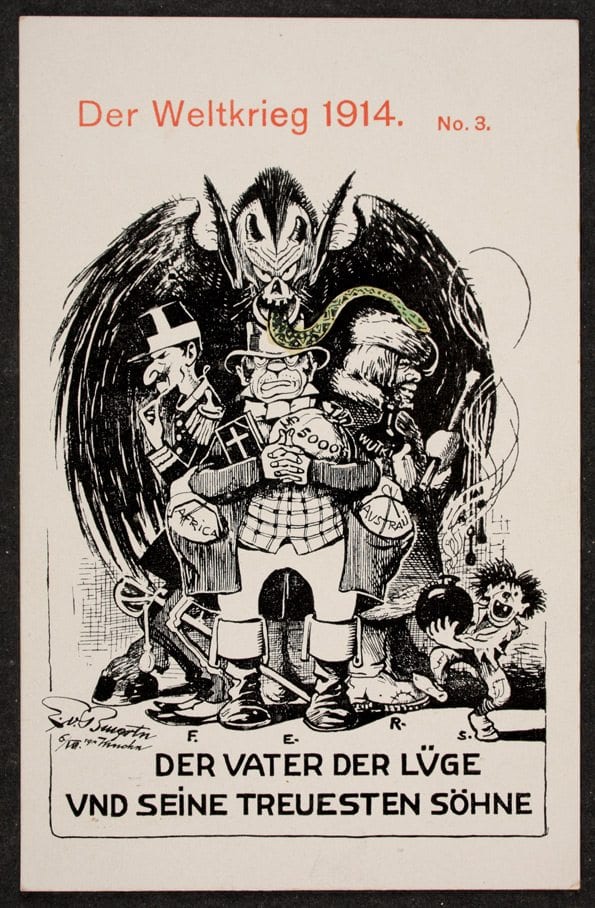

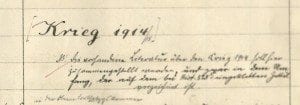

Zwischen 1914 und 1918 versuchten Bibliotheken, Archive, Museen, Behörden und Privatpersonen den Ersten Weltkrieg in eigenen Sammlungen möglichst vollständig zu dokumentieren. Die Zeitgenossen empfanden den Krieg als so einschneidend, dass sie alle Arten von Materialien für die Nachwelt erhalten und nachweisen wollten. Ihnen war bewusst, dass zum ersten Mal Krieg nicht nur an den realen Fronten, sondern genauso wirksam in den Massenmedien geführt wurde.

Zwischen 1914 und 1918 versuchten Bibliotheken, Archive, Museen, Behörden und Privatpersonen den Ersten Weltkrieg in eigenen Sammlungen möglichst vollständig zu dokumentieren. Die Zeitgenossen empfanden den Krieg als so einschneidend, dass sie alle Arten von Materialien für die Nachwelt erhalten und nachweisen wollten. Ihnen war bewusst, dass zum ersten Mal Krieg nicht nur an den realen Fronten, sondern genauso wirksam in den Massenmedien geführt wurde.

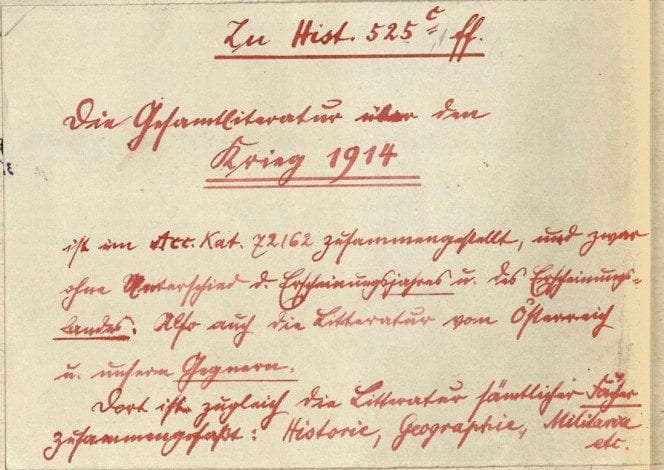

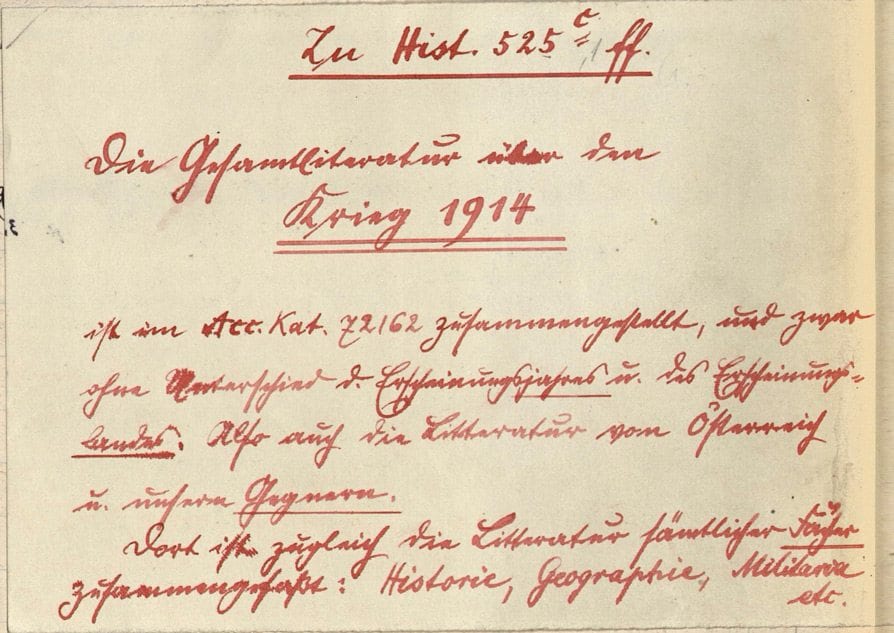

Auch in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (UB) gibt es eine Sammlung zum Ersten Weltkrieg: Sie enthält neben Büchern, Zeitschriften und Zeitungen auch Post- und Landkarten, Plakate, Feldpostbriefe, Akten aus den Gefangenenlagern Erlangen und Grafenwöhr, Lebensmittelkarten und Notgeld. Im Zugangsverzeichnis ist als Sammlungsziel angegeben: „Krieg 1914 NB!: Die vorhandene Literatur über den Krieg 1914 soll hier zusammengestellt werden …“

Die Sammlung ist im Katalog der UB verzeichnet und vollständig digitalisiert.

Ein deutschlandweites Webportal weist den Bestand zu 235 Sammlungen des Ersten Weltkriegs und die ihnen bis heute verbliebenen Sammlungsmaterialien nach. Die damaligen Wissenschaftlichen Landes- und Stadtbibliotheken waren in der Kriegssammelbewegung besonders aktiv und sind heute in der Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken des Deutschen Bibliotheksverbandes organisiert. Im gemeinsamen Portal „Kriegssammlungen in Deutschland 1914-1918“ präsentieren sie die erhaltenen Materialien.

Fotogalerie zur Sammlung

Eher ungewöhnlich für eine Universitätsbibliothek ist die circa 28.000 Stücke umfassende Münzsammlung. Sie stammt nicht, wie zu erwarten wäre, aus der Kunstkammer der Markgrafen von Ansbach, sondern aus verschiedenen Vermächtnissen und Ankäufen.

Friedrich August Valentin Voit von Salzburg (1795-1858) hat seine Sammlung zwischen 1845 und 1858 aufgebaut. Sein Sammlungsgrundsatz war es: „auserlesene Goldmünzen, Thaler und Medaillen aller europäischen Staaten“ zusammenzutragen. Fast alle Münzen und Medaillen entstammen der Neuzeit und sind durch einen Katalog gut erschlossen.

Im Jahr 1916 wurde die Sammlung des Erlanger Privatgelehrten Dr. Friedrich Will mit 12.000 Münzen gekauft. Sie umfasst Münzen von der Antike bis zur Neuzeit und ist nur in kleineren Teilbereichen erschlossen.

Die Professor Dr. Ulrich und Ilse Zwicker-Stiftung umfasst 11.000 Münzen. Der Bestand wurde über Jahrzehnte mit großem Sachverstand zusammengetragen und konzentriert sich auf den Bereich der klassischen Antike, vom Beginn der Münzprägungen in den archaischen Stätten Griechenlands (also dem 6. Jahrhundert vor Christus), bis zum Ende des Byzantinischen Kaiserreichs im Jahr 1453. Die Sammlung ist zum großen Teil durch Kataloge erschlossen.

Bibliotheksdirektor Dr. Dr. Bernhard Sinogowitz (1921-2006), Leiter der Universitätsbibliothek von 1966 bis 1986, stiftete seine wertvolle Privatsammlung byzantinischer Goldmünzen.

Die Historische Schulbuchsammlung bildet zusammen mit der vom Schulmuseum Nürnberg betreuten Schulmaterialiensammlung die Schulgeschichtliche Sammlung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Als zentrale Dokumentationsstelle für die historische Entwicklung von Schule und Unterricht im süddeutschen Raum vom 18. bis zum 21. Jahrhundert stellt die Schulgeschichtliche Sammlung eine wichtige Anlaufstelle für die Wissenschaft, universitäre Lehre und pädagogische Arbeit dar.

Die Historische Schulbuchsammlung wurde von Honorarprofessor Dr. Johannes Guthmann (1892–1976) begründet und ging 1952 an den Pädagogikprofessor Max Liedtke über. Mit Mitteln des Liedtke-Lehrstuhls, des Landes Bayern, der FAU und des Universitätsbunds Erlangen-Nürnberg e.V. wurde die Schulbuchsammlung in den Folgejahren konsequent erweitert. Bereits Ende der 1970er Jahre konnte sie sich neben der Bibliothek des Georg-Eckert-Instituts für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig und der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Berlin als dritte große öffentliche Einrichtung dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland etablieren. Diese Stellung behauptet sie bis heute.

Die Historische Schulbuchsammlung umfasst über 32.000 teilweise aus Privatbesitz gespendete Bücher. Ihr Bestand dokumentiert die Schulbuchentwicklung wie auch die Entwicklung von Fachdidaktiken ab dem 18. Jahrhundert. Die Schulbuchsammlung ist systematisch nach Epochen und Schulfächern aufgestellt und kann nach Anmeldung in der Erziehungswissenschaftlichen Zweigbibliothek (EZB) in Nürnberg eingesehen werden.

Schon innerhalb der frühen Klosterbibliotheken gabe es abgegrenzte Bestände „Libri scolares“ für Schüler und Lehrende. Im 16. Jahrhundert forderten die Reformatoren die Gründung von Schulen und damit auch von Schulbibliotheken. Enthalten waren Bibelausgaben, Bibelkommentare in Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, die lateinischen und griechischen Klassiker sowie Titel zur Geschichte und Geographie. Im 19. Jahrhundert entwickelten sich die Schulbibliotheken, die zunächst an den Bedürfnissen von Lehrern und Schülern orientiert waren, zu Arbeitsbibliotheken für Lehrer.

Vor 1850 erschienene Bücher in den historischen Schulbibliotheken wurden seit 1962 in einem Beschluss des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in die Obhut der wissenschaftlichen Bibliotheken übergeben. Aus Platzmangel an den Gymnasien wurden einige mittelfränkische Schulbibliotheken an die Universitätsbibliothek abgegeben und als geschlossener Bestand im Magazin aufgestellt.

1877 wurde die städtische Landwirtschafts- und Gewerbeschule in eine königlich-bayerische Realschule für Knaben umgewandelt. Bis 1929 wurde diese zur Oberrealschule ausgebaut und sie erhielt 1939 den Namen des Physikers Georg Simon Ohm. Die Bibliothek ist vollständig im Katalog erschlossen und als Einheit aufgestellt.

1877 wurde die städtische Landwirtschafts- und Gewerbeschule in eine königlich-bayerische Realschule für Knaben umgewandelt. Bis 1929 wurde diese zur Oberrealschule ausgebaut und sie erhielt 1939 den Namen des Physikers Georg Simon Ohm. Die Bibliothek ist vollständig im Katalog erschlossen und als Einheit aufgestellt.

Bereits 1720 bestand an der Ritterakademie, dem Vorläufer des von Markgraf Friedrich von Bayreuth 1745 gegründeten Gymnasium Fridericianum, eine Studienbibliothek. Überlieferte Zeugnisse über eine Bibliothek am Gymnasium finden sich vermehrt jedoch erst ab 1790. Die Bibliothek sollte bedürftigen Schülern leihweise Literatur zur Verfügung stellen, inhaltlich bestand sie hauptsächlich aus lateinischen und griechischen Lehrbüchern und Klassikerausgaben. Die historische Bibliothek ist 2009 abgegeben worden und vollständig im Katalog nachgewiesen.

Bereits 1720 bestand an der Ritterakademie, dem Vorläufer des von Markgraf Friedrich von Bayreuth 1745 gegründeten Gymnasium Fridericianum, eine Studienbibliothek. Überlieferte Zeugnisse über eine Bibliothek am Gymnasium finden sich vermehrt jedoch erst ab 1790. Die Bibliothek sollte bedürftigen Schülern leihweise Literatur zur Verfügung stellen, inhaltlich bestand sie hauptsächlich aus lateinischen und griechischen Lehrbüchern und Klassikerausgaben. Die historische Bibliothek ist 2009 abgegeben worden und vollständig im Katalog nachgewiesen.

Die „Königliche Landwirtschafts- und Gewerbeschule“ in Fürth wurde 1833 gegründet und 1849 zur “Königlichen Gewerbe- und Handelsschule” erhoben. 1920 wurde die Realschule zur Oberrealschule erweitert, damit waren die Absolventen zum Universitätsstudium zugelassen. Seit 1966 trägt die Schule den Namen „Hardenberg-Gymnasium“. Zu den berühmtesten Schülern zählen der Schöpfer des Wirtschaftswunders Dr. Ludwig Erhard, die Unternehmer Dr. Gustav Schickedanz und Dr. Otto Seeling und der Dichter Jakob Wassermann. Der Bestand der Bibliothek ist im Katalog erfasst.

Die „Königliche Landwirtschafts- und Gewerbeschule“ in Fürth wurde 1833 gegründet und 1849 zur “Königlichen Gewerbe- und Handelsschule” erhoben. 1920 wurde die Realschule zur Oberrealschule erweitert, damit waren die Absolventen zum Universitätsstudium zugelassen. Seit 1966 trägt die Schule den Namen „Hardenberg-Gymnasium“. Zu den berühmtesten Schülern zählen der Schöpfer des Wirtschaftswunders Dr. Ludwig Erhard, die Unternehmer Dr. Gustav Schickedanz und Dr. Otto Seeling und der Dichter Jakob Wassermann. Der Bestand der Bibliothek ist im Katalog erfasst.

Das Friedrich-Alexander-Gymnasium ist 1567 von Markgraf Georg Friedrich von Ansbach-Bayreuth eine lateinische Schule eingerichtet. 1732 wurde die Lateinschule zur Hochfürstlichen Stadtschule erhoben, sodass sich die Studierenden nach ihrem Abschluss an einer Universität einschreiben konnten. Am 13. April 1772 verlieh Markgraf Carl Alexander von Brandenburg-Ansbach-Bayreuth der Schule als Zeichen seines Wohlwollens den Namen „Friderico-Alexandrina“. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ein Neubau errichtet, der die Angliederung eines Realkurses an die Lateinschule ermöglichte. Die Werke, die vor 1850 erschienen sind, wurden 1962 an die Universitätsbibliothek abgegeben und sind vollständig im Katalog erfasst.

Das Friedrich-Alexander-Gymnasium ist 1567 von Markgraf Georg Friedrich von Ansbach-Bayreuth eine lateinische Schule eingerichtet. 1732 wurde die Lateinschule zur Hochfürstlichen Stadtschule erhoben, sodass sich die Studierenden nach ihrem Abschluss an einer Universität einschreiben konnten. Am 13. April 1772 verlieh Markgraf Carl Alexander von Brandenburg-Ansbach-Bayreuth der Schule als Zeichen seines Wohlwollens den Namen „Friderico-Alexandrina“. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ein Neubau errichtet, der die Angliederung eines Realkurses an die Lateinschule ermöglichte. Die Werke, die vor 1850 erschienen sind, wurden 1962 an die Universitätsbibliothek abgegeben und sind vollständig im Katalog erfasst.

Vor dem 19. Jahrhundert war Lehrer ein Nebenberuf unter Aufsicht der Ortsgeistlichen. Erst 1809 entschloss sich das Königreich Bayern zu einer staatlich organisierten Lehrerbildung. Ein Seminar wurde in Nürnberg gegründet, das 1824 in das leer stehende Kollegienhaus der aufgelösten Universität Altdorf verlegt wurde. In Altdorf wurden bis 1924 der protestantische Lehrernachwuchs für ganz Bayern ausgebildet. Die Bibliothek wurde an die Lehrerinnenbildungsanstalt in Erlangen abgegeben, die als Vorläuferin des Christian-Ernst-Gymnasiums Erlangen anzusehen ist. In den 1990er Jahren übernahm die Universitätsbibliothek die historische Bibliothek.

Vor dem 19. Jahrhundert war Lehrer ein Nebenberuf unter Aufsicht der Ortsgeistlichen. Erst 1809 entschloss sich das Königreich Bayern zu einer staatlich organisierten Lehrerbildung. Ein Seminar wurde in Nürnberg gegründet, das 1824 in das leer stehende Kollegienhaus der aufgelösten Universität Altdorf verlegt wurde. In Altdorf wurden bis 1924 der protestantische Lehrernachwuchs für ganz Bayern ausgebildet. Die Bibliothek wurde an die Lehrerinnenbildungsanstalt in Erlangen abgegeben, die als Vorläuferin des Christian-Ernst-Gymnasiums Erlangen anzusehen ist. In den 1990er Jahren übernahm die Universitätsbibliothek die historische Bibliothek.

Das Sondersammelgebiet Bildungsforschung wurde bis 2013 im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) von der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (UB) betreut. Es sammelte und erschloss umfassend die Veröffentlichungen des In- und Auslandes einschließlich der außerhalb des Buchhandels publizierten Literatur. Dabei wurde auf einen qualitativ guten Bestand an pädagogischer Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts aufgebaut.

Von 1949 bis 2013 wurde das Sondersammelgebiet Philosophie im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) von der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (UB) betreut. Gesammelt und erschlossen wurden zum Zweck der flächendeckenden Literaturversorgung in Deutschland umfassend die Veröffentlichungen des In- und Auslandes einschließlich der außerhalb des Buchhandels publizierten Literatur. Dabei wurde auf einen qualitativ guten Bestand an philosophischer Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts aufgebaut.

Sophikon, die Virtuelle Fachbibliothek Philosophie, wurde mit Auslaufen des DFG-Sondersammelgebiets Philosophie zum 31. Dezember 2014 eingestellt.

Das eJournal Kritikon war ein gemeinsames Projekt von Prof. Dr. Stekeler-Weithofer, Institut für Philosophie, Universität Leipzig, und der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Es setzte sich kritisch mit aktueller Literatur in der Philosophie auseinander. Das Angebot richtete sich dabei an professionell tätige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Philosophie sowie an alle philosophisch Interessierten. Es wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und von Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer, PD Dr. Thomas Kater und apl. Prof. Dr. Nikos Psarros herausgegeben.

- Bluhm, Harald: Karl Marx/ Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie, Berlin: Akademie Verlag 2009

Rezensiert von Christian Schmidt - Campioni, Giuliano: Der französische Nietzsche, Berlin [u.a.]: de Gruyter 2009

Rezensiert von Nico Koppo - Gethmann, Carl Friedrich; Mittelstraß, Jürgen (Hrsg.): Langzeitverantwortung. Ethik, Technik, Ökologie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008

Rezensiert von Theodor Leiber - Macdonald, Iain; Ziarek, Krzysztof (Hrsg.): Adorno and Heidegger. Philosophical questions, Stanford, Californien: Stanford University Press 2008

Rezensiert von Stefan Deines - Thompson, Christiane: Bildung und die Grenzen der Erfahrung. Randgänge der Bildungsphilosophie, Paderborn: Schöningh 2009

Rezensiert von Ralf Beuthan - Žižek, Slavoj: Auf verlorenem Posten, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2009

Rezensiert von Robert Feustel

- Albrecht, Reyk: Doping und Wettbewerb. Eine ethische Reflexion, Freiburg [u.a.]: Karl Alber 2008

Rezensiert von Volker Schürmann - Dietze, Carola: Nachgeholtes Leben. Helmuth Plessner 1892 – 1985, Göttingen: Wallstein Verlag 2006

Rezensiert von Hans-Ulrich Lessing - Janich, Peter: Kein neues Menschenbild. Zur Sprache der Hirnforschung, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2009

Rezensiert von Kevin Dear - McKenna, Michael; Russell, Paul (Hrsg.): Free will and reactive attitudes. Perspectives on P.F. Strawson’s Freedom and resentment, Aldershot, England,Burlington, VT: Ashgate 2007

Rezensiert von Michael Quante - Salzborn, Samuel (Hrsg.): Kritische Theorie des Staates. Staat und Recht bei Franz L. Neumann, Baden-Baden: Nomos 2009

Rezensiert von Roman Yos - Schmitz, Hermann: Der Weg der europäischen Philosophie. Eine Gewissenserforschung. Bd. 2: Nachantike Philosophie, Freiburg [u.a.]: Karl Alber 2007

Rezensiert von Steffen Kammler - Setiya, Kieran: Reasons without rationalism, Princeton, NJ [u.a.]: Princeton Univ. Press: Palgrave Macmillan 2007

Rezensiert von Peter Grönert - Taylor, Charles: A secular age, Cambridge, Mass. [u.a.]: Harvard University Press 2007

Rezensiert von Jasmin Engelbrecht

- Butler, Judith: Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2009

Rezensiert von Hannelore Bublitz - Grunwald, Armin: Auf dem Weg in eine nanotechnologische Zukunft. Philosophisch-ethische Fragen, Freiburg [Breisgau] [u.a.]: Karl Alber 2008

Rezensiert von Arianna Ferrari - Henning, Christoph: Philosophie nach Marx. 100 Jahre Marxrezeption und die normative Sozialphilosophie der Gegenwart in der Kritik, Bielefeld: transcript 2005

Rezensiert von Martin Eichler - Hindrichs, Gunnar: Das Absolute und das Subjekt. Untersuchungen zum Verhältnis von Metaphysik und Nachmetaphysik, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2008

Rezensiert von Dietrich Schotte - Keil, Geert: Willensfreiheit, Berlin [u.a.]: de Gruyter 2007

Rezensiert von Bettina Kremberg - Krämer, Sybille: Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2008

Rezensiert von Ulrike Ramming - Kühn, Rolf: Subjektive Praxis und Geschichte. Phänomenologie politischer Aktualität, Freiburg, Br.,München: Karl Alber 2008

Rezensiert von Sebastian Knöpker - Lévi-Strauss, Claude: Traurige Tropen, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2008

Rezensiert von Ehler Voss - Lowe, E. Jonathan: Personal agency. The metaphysics of mind and action, New York: Oxford University Press 2008

Rezensiert von Tim Henning - Müller, Olaf L.: Moralische Beobachtung und andere Arten ethischer Erkenntnis. Plädoyer für Respekt vor der Moral, Paderborn: Mentis 2008

Rezensiert von Thorsten Sander - Münker, Stefan (Hrsg.): Was ist ein Medium?, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2008

Rezensiert von Albert Kümmel-Schnur - Pechmann, Alexander: Autonomie und Autorität. Studien zur Genese des europäischen Denkens, Freiburg [u.a.]: Karl Alber 2008

Rezensiert von Lars Osterloh - Pleines, Jürgen E.: Glauben oder Wissen. Analyse eines Dilemmas, Hildesheim: Georg Olms Verlag 2008

Rezensiert von Dietrich Schotte - Sarasin, Philipp: Darwin und Foucault. Genealogie und Geschichte im Zeitalter der Biologie, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2009

Rezensiert von Hagen Schölzel - Wiesing, Lambert: Das Mich der Wahrnehmung. Eine Autopsie, Suhrkamp Verlag 2009

Rezensiert von Yvonne Förster

- Alloa, Emmanuel; Lagaay, Alice (Hrsg.): Nicht(s) sagen. Strategien der Sprachabwendung im 20. Jahrhundert, Bielefeld: transcript 2008

Rezensiert von Jan Müller - Bartelborth, Thomas: Erklären, Berlin [u.a.]: de Gruyter 2007

Rezensiert von Alexander Reutlinger - Brandom, Robert: Between saying and doing: Towards an analytic pragmatism, Oxford [u.a.]: Oxford University Press 2008

Rezensiert von Peter Grönert - Hampe, Michael: Erkenntnis und Praxis. Zur Philosophie des Pragmatismus, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2006

Rezensiert von Konrad Wrobel - Otto, Stephan: Die Wiederholung und die Bilder. Zur Philosophie des Erinnerungsbewußtseins, Hamburg: Felix Meiner 2007

Rezensiert von Frauke A. Kurbacher - Stegmaier, Werner: Philosophie der Orientierung, Berlin: de Gruyter 2008

Rezensiert von Annette Hilt - Tegtmeyer, Henning: Kunst . (Grundthemen Philosophie), Berlin: de Gruyter 2008

Rezensiert von Uta Kösser - Vieweg, Klaus; Welsch, Wolfgang (Hrsg.): Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2008

Rezensiert von Sebastian Ostritsch - Vossenkuhl, Wilhelm: Die Möglichkeit des Guten. Ethik im 21. Jahrhundert, München: C.H.Beck 2006

Rezensiert von Christoph Hochholzer, Svantje de Silva

- Bertram, Georg W. (Hrsg.): In der Welt der Sprache. Konsequenzen des semantischen Holismus, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2008

Rezensiert von Temilo van Zantwijk - Dottori, Riccardo: Die Reflexion des Wirklichen. Zwischen Hegels absoluter Dialektik und der Philosophie der Endlichkeit von M. Heidegger und H. G. Gadamer, Tübingen: Mohr Siebeck 2006

Rezensiert von Myriam-Sonja Hantke - Glock, Hans-Johann: What is analytic philosophy?, Cambridge: Cambridge University Press 2008

Rezensiert von Matthias Wille - Hechler, Daniel; Philipps, Axel (Hrsg.): Widerstand denken. Michel Foucault und die Grenzen der Macht, Bielefeld: transcript 2008

Rezensiert von Alexandra Popp - Popp, Alexandra: Arbeiten und Handeln. Eine Weiterführung von Hannah Arendt, Marburg: Tectum 2007

Rezensiert von Martin Eichler - Psarros, Nikos: Facetten des Menschlichen. Reflexionen zum Wesen des Humanen und der Person, Bielefeld: transcript 2007

Rezensiert von Hagen Schölzel - Rentsch, Thomas: Gott, Berlin [u.a.]: de Gruyter 2005

Rezensiert von Matthias Petzoldt - Slaby, Jan: Gefühl und Weltbezug. Die menschliche Affektivität im Kontext einer neo-existentialistischen Konzeption von Personalität, Paderborn: Mentis 2008

Rezensiert von Johannes Balle - Spaemann, Robert: Der letzte Gottesbeweis, München: Pattloch 2007

Rezensiert von Alexander Fidora

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Digitalen Bibliothek entstand die virtuelle Ausstellung „Schatzkammer des Wissens – die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg im Wandel der Zeit“, die den Blick in markgräfliche Privatbibliotheken, Gelehrten- und Hofbibliotheken und die ehemalige reichstädtische Universitätsbibliothek in Altdorf erlaubt. Auch die „Sonder-„Sammlungen innerhalb der Universitätsbibliothek wie eine bearbeitete Nautilusschale des 18. Jahrhunderts, Handzeichnungen Nürnberger Künstler des 15. Jahrhunderts oder antike Münzen werden vorgestellt.